コンセント制度による初の登録事例

2024年4月に導入されたコンセント制度に関して、初の登録事例が出ました。

初めての登録事例ということで、今後コンセント制度を利用して商標登録を目指す企業にとって、一つの指針になるものと考えます。

コンセント制度とは?

コンセント制度は、商標審査において先行商標を理由に拒絶される商標であっても(=商標法4条1項11号に該当する場合であっても)、

・出願人が商標登録を受けることについて、先行商標の権利者が承諾しており、かつ、

・先行商標の権利者の商品・役務と出願人の商品・役務との間で混同を生ずるおそれがない場合に、

登録を認める制度です。

この制度の導入により、先行商標との間で実際には混同が生じないにもかかわらず審査で拒絶されてしまうような弊害を、企業間の協力次第で解決でき、商標登録の柔軟性が増すことが期待されます。

なお、従来でも、商標権を一時的に譲渡することによって先行商標を理由とする拒絶を回避する策(=アサインバック)が用いられることがありました。

しかしながら、アサインバックは二度の譲渡手続を経て登録する方法であり、合法ではあるものの、商標の使用意思との関係でややグレーな側面もあり、コンセント制度はそのような観点からも導入が求められていました。

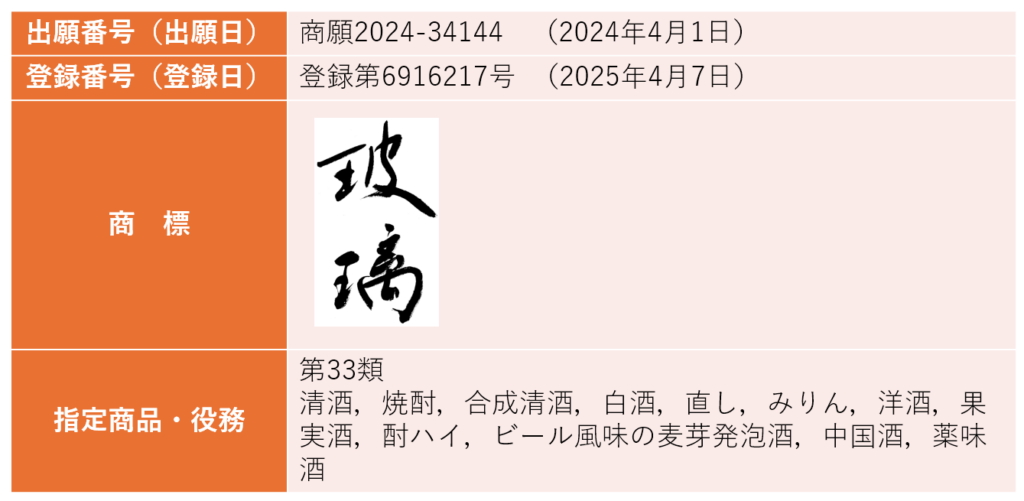

本件商標(登録された商標)

今回登録された商標は、日本酒醸造の株式会社車多酒造が出願した以下の商標です(登録第6916217号)。

指定商品・役務は、「清酒」を含む第33類の商品であり、出願時から補正することなく登録が認められました。

なお、商標を実際に使用している商品は「清酒」のみのようです。

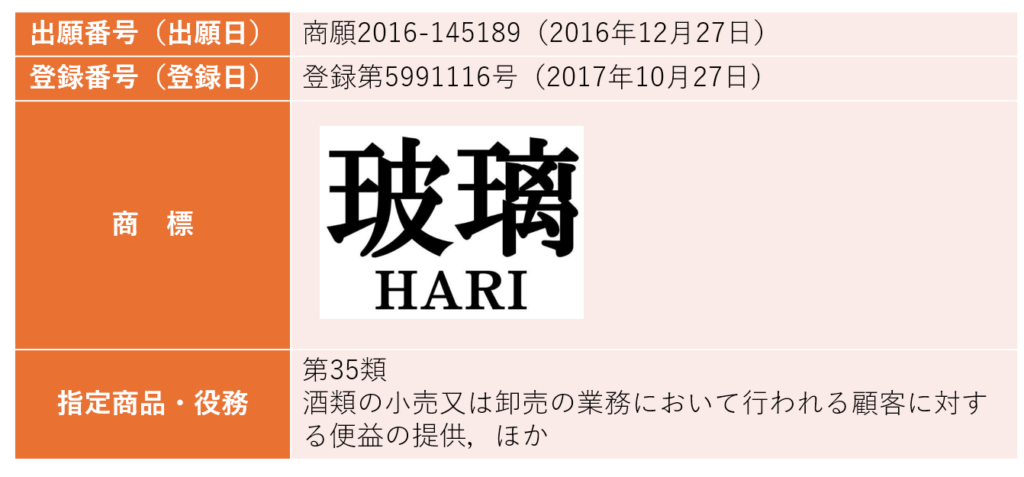

先行商標

先行商標は、ギフト用品販売のシャディ株式会社が登録している商標です(登録第5991116号)。

指定商品・役務は、第16類と第35類に属する商品・役務で、その中には「酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」が含まれます。

シャディはこの商標を和風のカタログギフトの名称として使用しています。

商標の類否判断

商標の審査においては、商標(マーク)の類否と指定商品・役務の類否の二つの点で登録可否が判断されます。

商標(マーク)の類否

商標は、両者共に構成する漢字が「玻璃」で同一のため、商標は類似するといえるでしょう。

指定商品・役務の類否

指定商品・役務については、本件商標の指定商品がお酒関係の商品で、一方の先行商標は酒類の小売等役務であるため、特許庁の審査基準上、商品役務は類似すると判断されます。

類否の結論

そのため、本件商標が通常の商標審査を経たとすれば、本件商標は先行商標を理由に拒絶されたはずです。

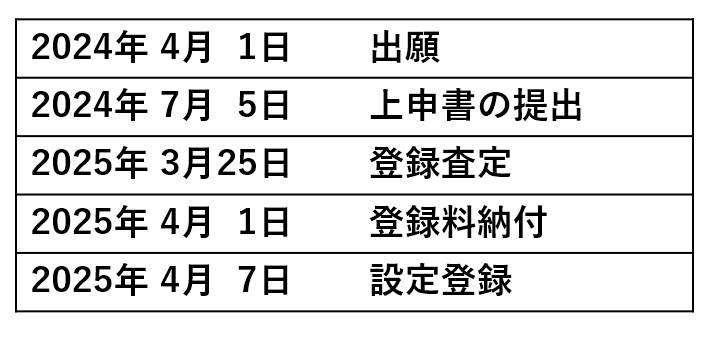

出願経過

本件商標の出願経過は以下のとおり、審査官による拒絶理由が通知されずに出願から約1年後に「登録査定」が出ています。

その背景には、車多酒造が出願から3ヶ月後(2024年7月5日)に上申書を提出し、それが認められたことが挙げられます。

上申書の内容

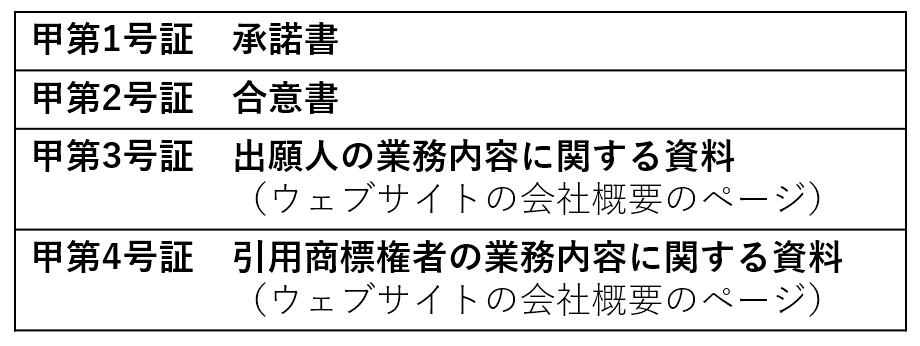

上申書では、シャディによる「承諾書」、両社による商標の使用に関する「合意書」及び両社のウェブサイトの会社概要のページを物件として提出しています。

上申書における主張内容は、提出する物件の簡易的な説明のみで、提出した物件も各1ページであるため、上申書含めて全5ページのみです。

予想外に緩かった審査

立体商標や色彩商標など、新たな法制度に関する特許庁の過去の運用(=なかなか登録を認めない姿勢)を前提にすると、コンセント制度による登録は、審査官面談なども経て、多くの資料を提出しなければ認められないと私は思っていました。

コンセント制度による登録は、先行商標の権利者の商品・役務と出願人の商品・役務との間で「混同を生ずるおそれがない」ことが求められます。

審査基準では、この「混同を生ずるおそれがない」といえる時点・期間について、「将来にわたっても混同を生ずるおそれがないと判断できること」を要件としており、『そんなこと誰も判断できない=コンセント制度による登録は特許庁としては認める気がないんじゃないの?』と思っていました。

しかし、今回の事例では意外にすんなりと認められた印象です。

特許庁が当初、厳しめの判断基準を公表した時は「制度を作っても誰も利用しない制度になる」と批判されていたので、そういったユーザー側の意見を尊重した判断になったのかもしれません。

また、企業側が「従来のアサインバックの方が便利」と思ったら全く利用されない制度になるので、アサインバックという代替案の存在も考慮されたのかもしれません。

さいごに

コンセント制度に関する特許庁の今後の審査が、今回の事例と同じように運用されるのであれば、コンセント制度は利便性の高いものになると思います。

その意味で、先行商標を理由とする拒絶について非類似の主張のみでは克服できない場合に、法的に認められたコンセント制度を使って拒絶を克服できる道が開けた意義は大きいと思います。

ただ、コンセント制度の利用は、先行商標権者の意向による影響が大きく、契約を締結できるかどうか、その成否の不確実性が残るのは事実です。

また、商標の使用について、契約上の制約が課される可能性もあります。

そのため、可能な限りコンセント制度によらずに商標登録を目指すべきです。

今後は、契約成否の不確実性や契約上の制約といったマイナス面も考慮して、非類似の主張とコンセント制度の利用の境界をうまく見定めていくことが重要になります。

“コンセント制度による初の登録事例” に対して1件のコメントがあります。